若者が料理をつくるための店。セルフ&塩対応の立ち飲み店「こうふく屋」の挑戦|福島こうふく屋

辻調理師専門学校卒の大将がつくった「料理が主役」の立ち飲み店、福島こうふく屋。接客は塩対応、お酒はセルフ。料理に打ち込める環境を整え、若手が3年で一通りの力を身につけられるリアルな現場がここにある。

福島こうふく屋 大将 大田康広(おおたやすひろ)

Q:大田さん、今日はよろしくお願いします。まず最初に大田さんの事業内容から聞かせて頂けますでしょうか?

2022年4月から立ち飲みスタイルの「こうふく屋」というお店を大阪の福島エリアでやらせていただいております。一般的な立ち飲み屋って「お酒が主役」というイメージですよね。しかし、こうふく屋は違います。「料理が主役」のお店なんですよ。

Q:確かに立ち飲み屋ってお酒が主役で、お酒を飲みにいくイメージですよね。大田さんは辻調理師専門学校をご卒業されていると伺いました。料理を主役にしたのには、何か理由があってのことなのでしょうか?

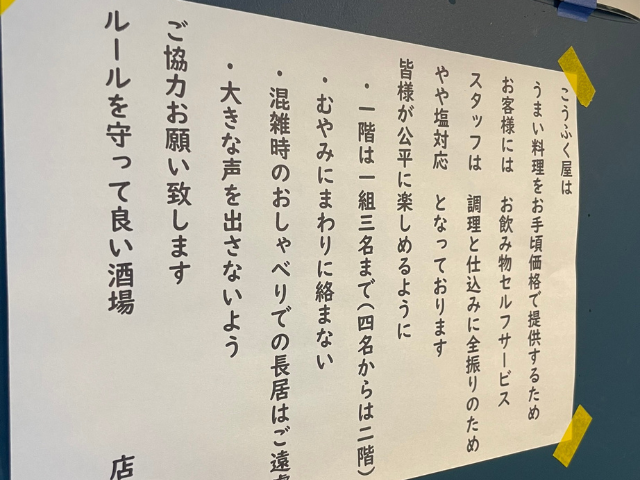

因果関係ってほどのことでもないのですが、飲食店で働きたい!と思っている人たちに希望を与えられるようなお店を作ろう!と思ったことが料理を主役にするキッカケになったんですよ。なんで、そう思ったのかというと、食の道に進みたい、と思っている人たちって「料理の腕前をあげたい」と思っているはずなんですよね。当たり前ですけど。実際、僕もそう思っていました。でも今って、飲食店で働くことができたとしても料理の腕前をあげるのに何年もかかるんですよね。なんでかって、単純な話で、料理以外のことをさせられるからです。洗いものをさせられる、お酒を注ぐ、接客をする、立ち飲み屋であれば、お客さまからお酒をいただく、そんなところです。もちろん、すべてが無駄だ!なんて、そこまで乱暴なことはいえませんが、料理の腕前をあげる妨げになっている要因にはなっていると思います。ですので、こうふく屋ではお酒は基本、セルフサービスで接客も塩対応です(笑)。お客さまにもそう伝えています。そうすることで料理に集中できる環境をととのえ、飲食店で働きたい!と思っている人たちに希望を与えられるようなお店であることがこうふく屋の特徴になっていますね。

Q:ものすごい尖がり方をされていますね。。。でもそうすると常連のお客さまを作るのに苦労されないですか?

はい、そうかも知れませんね。うちはむしろ、常連のお客さまを作らないようにしています。

Q:え?どういうことでしょうか?

驚きますよね。厳密にいうと常連のお客さまは作れない、といった方が正しいかも知れません。立ち飲みスタイルですと、お客さまが喜ばれそうな接客をすると、スタッフのファンになられるお客さまが増える傾向にあります。例えば、お客さまのお名前を覚えて、その名前で呼ぶようにするなどです。でも、我々こうふく屋は料理のプロです。であれば料理でお客さまを唸らせるべきなんですよ。なので接客で勝負している余裕もなければ、おススメのお酒は、、、なんて話をしている余裕もないんです。

Q:料理に真っ向から向きあわれているわけなんですね。となりますと、こうふく屋で働くと、まずやることは料理なわけですよね?

そうですね。まずは現場に入ってもらいます。そこで僕の手が空いていれば、付きっきりで教えますし、空いてなければ僕を付きっきりで見て覚えてもらいます。繰り返しになってしまいますが、こうふく屋では接客も最低限のことだけしかしませんし、お酒も覚えません。ですので3年もあればひと通りのことは覚えてもらえると思いますよ。

Q:3年ですか。随分、早いですね!でも2022年4月創業だと、まだ3年働いている方はいらっしゃいませんよね?何があって、そう思われたのでしょうか?

2023年の秋に思いきって、創業間もないころから頑張ってきた従業員にお店を任せてみたことがあるんですよ。もちろん、闇雲に任せたわけではなくて、「彼ならうまくいくな」という確信があってのことです。というのも彼は、創業期から「僕のことをよく観察しているな」という感じがあって、徐々に質問してくる内容も変わってきたんですよね。で、2023年の秋に、このあとインタビューを受ける宮崎が入ってきて、そのタイミングで思い切って彼にお店を任せてみることにしました。そしたらうまくいったんです。最初のころは「まだ任せるのは早かったかな」なんていうジレンマもありましたが、今では2人で立派にお店をまわしていますよ!

Q:なるほど。そういった実体験があってのことだったんですね。となりますと今後もどんどん従業員さんに任せていこう!というスタンスなのでしょうか?

そうですね。任せることによって、仕入れ、仕込み、メニューづくり、料理作りからお客さまに提供するところまでのすべてが自分ごとに変わります。そしてお客さまの反応が悪ければ、仕入れから見直していく、というループにはいります。そして、そのループを3年間続けることによってひと通りのことができるようになる。これが僕の考えるキャリアアップですね。

Q:すると「3年もすれば独立も視野に入ってくる」その辺りが強みなんですね。今後はのれん分けなんかもありそうですね!さて、インタビューも後半に差し掛かりますが、ここで大田さんの考える飲食店の素晴らしさをお聞かせください。

僕は「人はおいしいものを食べるために生きている」と思っています。生きるために食べるのではなく、おいしいものを食べるために生きているんです。なので、おいしい料理を提供すればするほどお客さまによろこんでいただけるわけです。そこにプライドをもつことができる。それが僕の考える飲食店の素晴らしさだと思っています。

Q:ありがとうございます。最後に読者の皆さまへメッセージをお願いします。

お客さまを幸せにするためには、まず自分が幸せじゃないといけません。そのためには「何のために仕事をすれば幸せになるのか」そこに答えをもっておかないといけないと思うんです。何の仕事でもそうだと思いますが、お客さまの幸せは、あなたの幸せありきです。頑張ってください。

福島こうふく屋 従業員 宮崎萌葉(みやざきもえは)

Q:続いて宮崎さん、よろしくお願いします。まず最初に宮崎さんの得意なところから聞かせていただけますでしょうか?

私は大学卒業後、病院のセントラルキッチンで働いていて、2023年10月からこうふく屋で働き始めました。なのでまだまだで、これ!といったところはないんです。ですが、これからも大将のもとで料理を勉強して、ゆくゆくは独立できたらいいな、とおもっていますね。

Q:独立を目指されているんですね。ありがとうございます。こうふく屋は料理が主役のお店とのことですが、どうしてここで働こう!と思われたのでしょうか?

私は、おいしいものを食べると、それと同じものを自分でも作りたくなってしまうくらい料理が好きなんですよ。もう趣味ですよね。そして、この趣味を活かした仕事につこうと雑誌のMeetsを読んで、良さそうなお店のInstagramを1個づつチェックしていったんですね。そしたら大将が投稿した「若者が料理を作るためのお店」という記事に目にとまって。それでここで働こう!と思って、すぐに食べにいき、その場で働かせてください!とお願いしました。

Q:すごい行動力ですね。おいしい料理を自分で作ってしまうくらい好きなことなのに、どうして病院で働くことになったのでしょうか?

私は管理栄養士の資格をとるために大学に通い、卒業後、病院のセントラルキッチンで働きました。両親に学費を援助してもらい、それでとった資格ですから、その資格を活かした職につくことが恩返しになるとおもったんです。ですが、ある日、本当にこのままでいいのかな、と思うようになりました。というのもセントラルキッチンでは一度に多くの患者さんのために料理を作りますから、料理を調理器に任せることが多く、なにかと制限され、自分のやりたいこととはどんどんかけ離れていくのを感じたんですよ。

Q:なるほど。料理が趣味の宮崎さんにとって少し違和感があったわけですね。「若者が料理を作るためのお店」この言葉に惹かれて働かれたこうふく屋かと思いますが、実際、どんな印象をもたれましたか?

こうふく屋では、料理に全集中なので、このお客さまがこられたから、こう接客しなくちゃいけない、みたいなのがないんですよね。ですので、料理が趣味の私には理想的な職場でした。

Q:それはよかったです!逆に、「大将、それはちょっとキツいです‥‥‥」みたいなことはありましたか?

いや、それがないんですよね。病院で働いていたときに比べたら、好きなことを仕事にできているんで毎日が楽しいんですよ!今はまだ仕込みからしか関われていないんですが、ゆくゆくは仕入れから関われるようになりたいですね!

Q:これからですね!ここで宮崎さんの思う飲食業の素晴らしさをお聞かせください。

自分で仕込みをして、自分で味付けして料理し、提供した料理がお客さまの口に運ばれます。そして、おいしかった、イマイチだったも含めて直接、お客さまから感じとることができるんですよね。そして、その工程すべてを自分でコントロールすることができます。それが飲食業の素晴らしさだと私は思います。

Q:ありがとうございます。最後に読者の皆さまへメッセージをお願いします。

やりたいことをするのなら、何かを捨てないといけないと思います。私は自分の時間とお金を捨てました。それでも料理をやりたかったんですよね。やりたいことができずにモヤモヤしている方がいらっしゃったら、そんな仕事の選び方もいいのか、なんて思いますね。